きのこ×フロンティア

第3回:根拠に基づくきのこ採集(EBM)

2019.01.22 Tue

前回の記事で、きのこの同定にも客観性と再現性が必要であると述べました。それを実現するためには、個々の同定ができる限り強固な根拠(エビデンス)に紐付いていることが不可欠だと考えます。しかし、実際にはそれが遵守されるどころか、根拠の重要性が意識されることすら稀ではないかと思われます。

ある地域に分布するきのこの目録作り(インベントリ調査)が世界各地で、様々な規模で行われています。しかし、学術論文としてまとめられ、雑誌に掲載されるレベルの成果ですら、通常は種名や標本情報、簡潔な記載文等が掲載されるに留まり、個々の同定の根拠が提示されることはありません。調査全体として、同定の参考にした図鑑等が引用文献に挙げられることはありますが、特定の種の分類学的検討を行う目的でなければ、根拠資料との比較検討の過程は、その過程を絶対に踏んでいる(と期待される)にもかかわらず、共有されないまま埋もれてしまうのが普通です。もちろん、採集品が標本として保存されることで再検討の余地が残りますが、標本を残すことで満足してはいけないと思います。新鮮な標本から得られる情報はナマモノで、それを記録できる機会は限られているという理由もありますし、仮に再検討により誤同定が明らかになったとしても、現状のシステムでは目録のアップデートは困難です(特に紙媒体で公表された場合)。

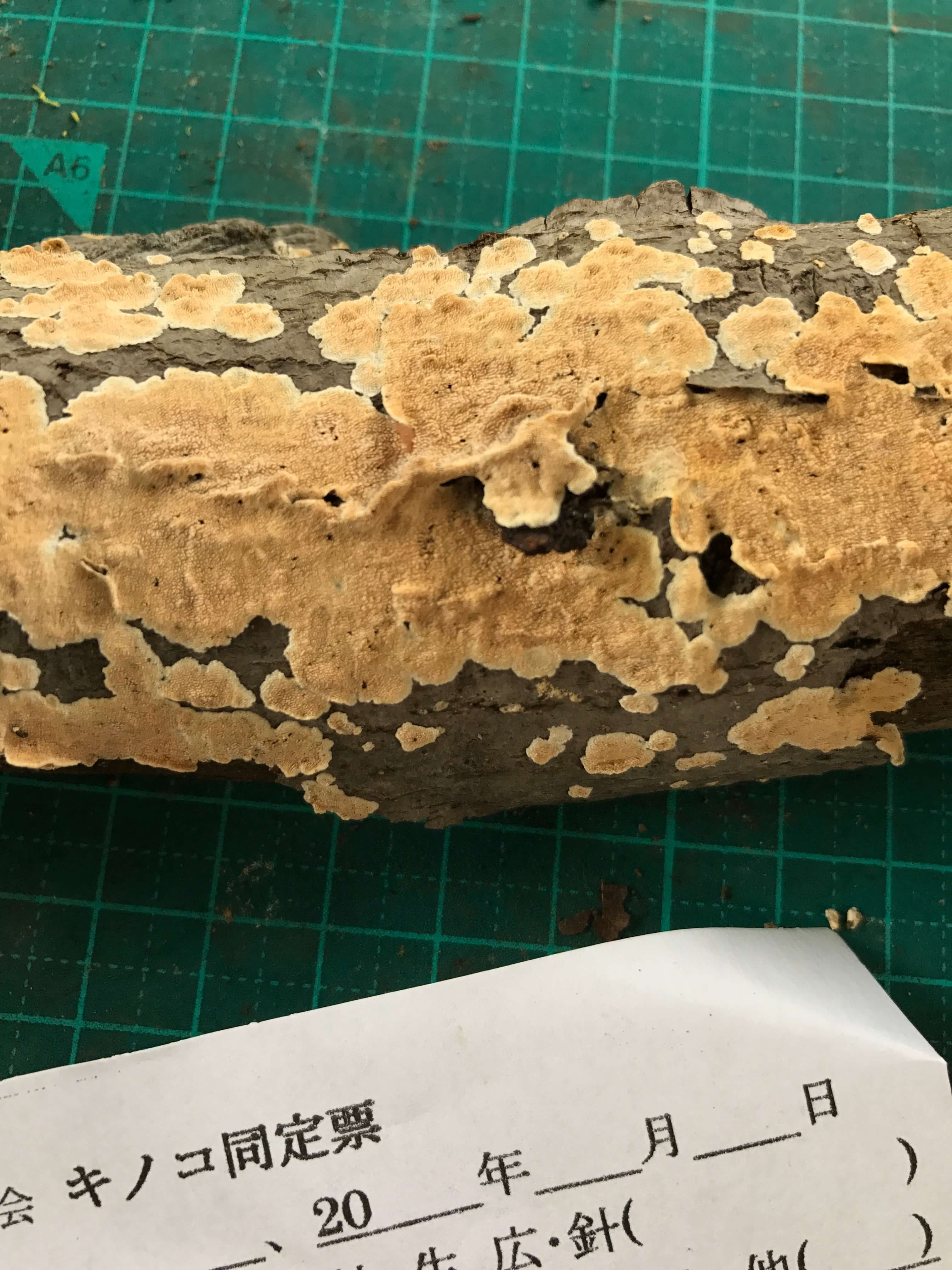

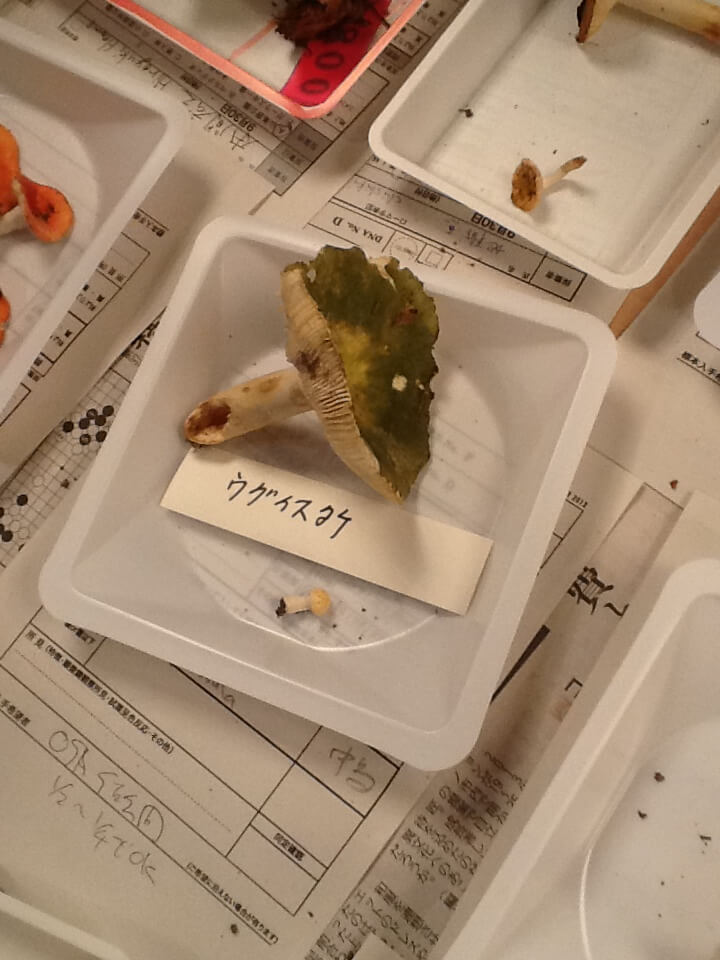

全国各地にきのこの同好会が存在しますが(私も3つの会に所属しています)、ある会では同定にあたって種名とともに根拠を記すことを求めると聞き、感銘を受けました。野外観察会でブルーシートを埋め尽くす採集品の全てに、限られた時間の中でそれを行うのは困難ですが、簡単なメモ書き程度でも、どの形質を基に同定したのか、どの図鑑や論文を参照したのか、といった情報があれば、それが有るのと無いのとでは雲泥の差です。また、きのこに向き合い、それを学んでいく上で、根拠資料にあたらず「脳内の記憶との比較」で同定することに慣れてしまったり、根拠に乏しい他人の同定結果を鵜呑みにしてしまったりすることは危険だと思います。図鑑を見ずに種名が言い当てられるようになってきたから上達した、と感じるのはありがちな錯覚です。

全国各地にきのこの同好会が存在しますが(私も3つの会に所属しています)、ある会では同定にあたって種名とともに根拠を記すことを求めると聞き、感銘を受けました。野外観察会でブルーシートを埋め尽くす採集品の全てに、限られた時間の中でそれを行うのは困難ですが、簡単なメモ書き程度でも、どの形質を基に同定したのか、どの図鑑や論文を参照したのか、といった情報があれば、それが有るのと無いのとでは雲泥の差です。また、きのこに向き合い、それを学んでいく上で、根拠資料にあたらず「脳内の記憶との比較」で同定することに慣れてしまったり、根拠に乏しい他人の同定結果を鵜呑みにしてしまったりすることは危険だと思います。図鑑を見ずに種名が言い当てられるようになってきたから上達した、と感じるのはありがちな錯覚です。

ところで、医薬分野においてエビデンスレベルの階層構造の頂点に位置する、すなわち最良の根拠であると認識されているのは、「無作為化比較試験のメタアナリシス」です。これは偏りを避けつつ複数の臨床試験の結果を客観的に統合することで、データ(症例数)を増やして統計解析の精度を高め、根拠としての質の向上を目指すという解析手法です。それでは、生物の同定においても同様に、同じ種の標本を多数収集し、何らかの統合解析を行うことで質の高い同定根拠が得られるのでしょうか?…私個人の考えですが、答えはYESでもあり、NOでもあると思います。前者は次回以降の内容に関連するので、まず後者の論拠を述べることにします。

まず、生物の分類・同定にはそもそも唯一無二の絶対的根拠が存在するという点が、エビデンスレベルの高い最新の知見を取り入れて最善の治療を常にアップデートし続ければならない医薬分野と決定的に異なっています。分類学において、新種を記載する際には単一の標本を指定し、それがその学名の基準となります。この標本を「ホロタイプ標本(正基準標本)」といいます。したがって、それとよく似た標本をどれだけ多く集めたとしても、直接の同定根拠にはなり得ません。ここで「同定のエビデンスレベル」とは何かと考えてみると、それは「同定対象の標本をホロタイプ標本と同種とする判断がどれだけ信頼できるか」の尺度と定義できそうです。どれほど権威のある専門家による同定であっても、その根拠を辿って最終的にホロタイプ標本に結びつかなければ、根拠としての信頼性は低いのではないか、というのが私の考えです。

しかし、ホロタイプ標本という最良の根拠があるにもかかわらず、事実上、同定にあたって必ずそれを参照することは現実的ではありません。それは世界に一つしかない貴重な標本で、(多くは海外の)標本庫に厳重に保管されているため、研究者ですら手軽に検討できるものではないからです。「JSTOR Global Plants」のようなデジタル化された標本データベースは革新的だと思いますが、写真等からアクセスできる形質情報は限られており、完全な解決策ではありません。それでは何がホロタイプ標本に準ずる同定根拠になりうるかというと、新種記載の際には、タイプ標本(ホロタイプ+パラタイプ標本)に基づき、その生物の主要な特徴(形質)を文章の形で表現することになっています。これを記載文といい、特に新種記載に伴う記載文は原記載と呼ばれます。ちなみに、原記載はかつてはラテン語で書かなければならなかったのですが、2012年以降の国際命名規約では英語でもよいとされています。

原記載から読み取れる全ての形質情報と目の前の標本から読み取れる全ての形質情報を綿密に比較検討し、両者が同一と判断することができ、かつそれを客観的な手段で示すことができたなら、それはエビデンスレベルとしては十分高いと言えるのではないかと思います。ただし、それが容易ではないということは想像に難くないと思います。実際に五指に余るほどの難関が存在しますので、私自身の意見は次回の記事で述べますが、読者の皆さんもぜひ考えてみてください。

1988年生。2014年4月IMIC入職。安全性情報部所属。

学生時代には菌類分類学を専攻。現在は業務の傍ら、アマチュア菌類愛好家(マイコフィ

ル)として、地域のきのこの会等で菌類の面白さを伝える"胞子"活動を行う。

夢は地球上の全菌類の情報を網羅した電子図鑑を作ること。

第17回「Mycologist needs buddy/body.」

2024.03.26 Tue /

第16回「ふわふわとがっちりの狭間で」

2023.07.06 Thu / 中島 淳志

第15回 「generation」

2023.01.11 Wed /

第14回:「i am Naturalist」

2022.06.03 Fri / 中島 淳志

第13回:「想い」が背を押す

2021.11.30 Tue / 中島 淳志

第12回:saturation

2021.05.12 Wed / 中島 淳志

第11回:雲と安楽椅子

2020.11.04 Wed / 中島 淳志

第10回:無免行路

2020.01.07 Tue / 中島 淳志

第9回:フロンティアの空白地図

2019.10.01 Tue / 中島 淳志

第8回:憧憬のクライテリア

2019.07.08 Mon / 中島 淳志

第7回:同定は「先ず解より始めよ」?

2019.05.28 Tue / 中島 淳志

第6回:ハイスループット・フィールド・フェノタイピング

2019.04.25 Thu / 中島 淳志

第5回:きのこ×ヴァリアンス

2019.03.26 Tue / 中島 淳志

第4回:きのこ×ディスタンス

2019.02.26 Tue / 中島 淳志

第3回:根拠に基づくきのこ採集(EBM)

2019.01.22 Tue / 中島 淳志

第2回:命懸けの同定

2018.12.26 Wed / 中島 淳志

第1回:序論

2018.11.13 Tue / 中島 淳志